商品・サービスが市場において飽和状態となった結果、コモディティ化ともいわれる一般化が進み、機能や価格といった合理的価値だけでは競合との差別化が難しくなりました。そこで重要なのが、感覚的要素を価値ととらえた顧客体験の向上です。自社の商品・サービスにおいて、顧客体験を向上させるには、どのような工夫が必要でしょうか。今回は顧客体験について、企業の成功事例や顧客体験向上のポイントについて解説していきます。

目次

顧客体験とは?

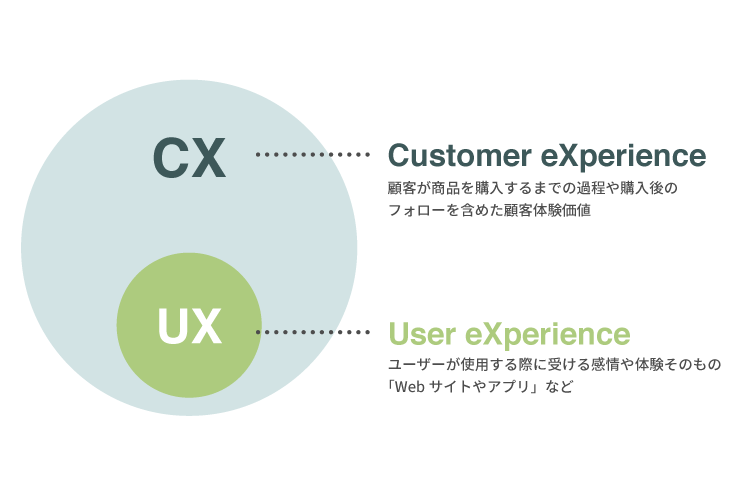

顧客体験とは「Customer Experience(カスタマーエクスペリエンス)」を日本語で表したもので、「CX」または「顧客体験価値」とも呼ばれます。商品・サービスの機能性や価格といった価値だけではなく、顧客がその商品・サービスに関心を抱き、購入するまでの過程や購入後のフォローといった過程や感覚的な体験も価値としてとらえる考え方です。企業が商品・サービスに対しての顧客体験改善に取り組むことを「CXマネジメント」と呼びます。

UXとの違い

似た言葉として「ユーザー体験」(User Experience・ユーザーエクスペリエンス)というものがありますが、CXとの違いは、UXは企業の製品の操作のしやすさや見た目といった、ユーザーが使用する際に受ける感情や体験そのものを指します。そのため、UXの対象は例えば「Webサイトやアプリ」といった特定の製品やサービスそのものであり、一方CXは、顧客の購買プロセスにおける接客も含まれる点がUXとの違いといえるでしょう。

CSとの違い

「CS」とは「顧客満足度(Customer Satisfaction)」を略した言葉で、商品・サービスに対して顧客がどの程度の満足を得られたかを数値化したものです。顧客体験ののちに、顧客がその過程で得られた満足度をCSと呼ぶととらえるとよいでしょう。

顧客満足度について詳しくは、下記のページもあわせてお読みください。

顧客体験が重要視される理由

顧客体験が重要視されるようになったのはここ数年のことであり、その背景には市場の変化が関係しています。

顧客体験が重要視されるようになるまでは商品・サービスについては機能性や価格の安さといった部分に価値をおき、差別化を図ってきました。ところが、市場に似たような商品が多く出回ることで商品同士に差がなくなり、価値が低下してしまう「コモディティ化」という現象が起き、機能性や価格といった合理的価値だけではなく、商品・サービスを購入した過程における感動や満足度といった感覚的価値を重要視するようになったのです。

さらに、Webサイトでの検索や口コミ、SNSなどのように、企業と顧客の接点が多様化、複雑化したことで、より効果的なマーケティング戦略として顧客体験という価値を必要と考えるようになったことも理由のひとつといえます。

顧客体験の向上に取り組んだ事例5選

ここでは、顧客体験の向上に取り組んだ事例を5つを解説します。

スターバックスコーヒージャパン

スターバックスコーヒージャパンでは、「スターバックス体験」と呼ばれるお客様に選んでもらい、感動してもらえる情緒的体験を重視しています。例えば、事前にアプリで注文も決済もできる「モバイルオーダー&ペイ」やアプリ上でスタンプラリーができる「Starbucks Rewards™」があげられます。モバイルオーダー&ペイは、注文時に並ぶ必要がなく、後ろの客を気にせずに自分のペースでカスタマイズできるといった利便性の向上と体験価値により、店舗で注文・決済する利用客よりも増加傾向にあり、来店頻度も上がっているとされています。

参考:店舗でもデジタルでも考え方は同じ。スターバックス コーヒー ジャパンCMOに聞く、心を動かす体験の作り方|Experience Insights #2 | CX Clip by KARTE(2025年3月時点)

株式会社カインズ

株式会社カインズでは、DIYを楽しむユーザー同士がオンラインとオフラインでつながるコミュニティ「CAINZ DIY Square」を立ち上げました。これまで同社がオフラインで行ってきた活動とつなげて、顧客の声を集めることが目的です。DIYは身近に相談できる仲間がいなかったり、作品を見せる相手がいなかったりする側面があり、このコミュニティに発信すれば、オンライン上でのつながりや自社で行われているワークショップで再会するなどの相乗効果もあります。

参考:株式会社カインズ | coorum(コーラム)(2025年3月時点)

トヨタ・コニック・プロ株式会社

トヨタ自動車において、車の情報収集や検討はオンラインで行い、契約のときだけ来店するということが多くなり、Webサイト上に商品のスペックを掲載するだけでは顧客のニーズに応えられなくなったことがきっかけとなり、トヨタ自動車のWebサイト「toyota.jp」でよりニーズにあった車を提案できるよう、顧客体験を改善しました。そのなかのひとつ「くるま診断」では、欲しい車のイメージなどの質問に答えることで最適な車を提案し、疑問点にも応えられるようチャットを設置しています。これらによって2020年度の顧客満足度78%に対し、2021年度は91%に向上しています。

参考:自動車会社からモビリティカンパニーへの転換の中で、トヨタ自動車WEBサイトが目指す「対話型」のサイトの価値とは | CX Clip by KARTE(2025年3月時点)

サントリーウエルネス株式会社

サントリーウエルネスは、ユーザーの健康行動促進アプリ「Comado(コマド)」を提供しています。ユーザーがアプリの利用を習慣化するためには、ユーザーを理解し、パーソナライズしたコミュニケーションが必要と考え、ユーザー理解プロジェクトを実施、各フェーズにおける行動や離脱ポイントを調査し、コミュニケーションのための戦略を立てました。タイミングにあわせてポップアップで案内、ユーザーがアプリから遠のくと離脱防止のプッシュ通知を仕掛けています。その結果、ユーザーからのうれしい声や問い合わせ数が増加するなどの反響につながりました。

参考:ユーザーを深く理解し、アプリ利用の習慣化につなげる施策を発想。サントリーウエルネスのKARTEシリーズ活用 | CX Clip by KARTE(2025年3月時点)

株式会社ファンケル

「株式会社ファンケル」は、2017年頃に通販化粧品市場に新規参入が増加したことで、購買率が低下、そこで顧客を分析して、長期継続ユーザーと新規ユーザーをわけて考える方針を定めました。顧客が「つい買ってしまった」ということがないように、強めの販促施策を取りやめ、購入手段やタイミングは顧客に決めてもらうという顧客体験へ切り替えています。こうした取り組みにより、「顧客体験価値(CX)ランキング™️ 2023」において、第3位を獲得、割引などの経済的価値の付与だけでなく、顧客体験価値を高め、接点の増加に取り組んでいます。

参考:インターブランドジャパン「顧客体験価値(CX)ランキング TM 2023」「顧客体験価値」によるランキングTop50を発表(2025年3月時点)

参考:通販も店舗もシステム部門も、皆で「お客様の喜び」を目指す。ファンケルの終わりのないCXとDX|Experience Insights #8 | CX Clip by KARTE(2025年3月時点)

顧客体験で生まれる5つの価値

顧客体験は数値化が難しいため、顧客体験による価値は以下の5つに分類されています。

| 価値の分類 | 概要 |

| Sense(感覚的価値) | ・顧客の五感(視覚・聴覚・触覚・味覚・嗅覚)に働きかけることによって生み出される価値のこと ・BGMや良い香り、おしゃれなインテリア、くつろげる空間など、感覚で満足感を得られる体験で「また来たい」「次も利用したい」という気持ちにさせる |

| Feel(情緒的価値) | ・Feel(情緒的)とは、顧客の感情や内面に働きかけることによって生み出される価値のこと ・具体的には、「親切・丁寧な接客に感動したり、安心したりする」「映画を観て、感動する」「好きなアーティストのライブに行き、興奮する」などが該当 |

| Think(知的価値) | ・Think(知的)とは、顧客の創造性や知的欲求に働きかけることによって生み出される価値のこと ・商品・サービスの特徴をアピールし、「面白そう」「 もっと知りたい」と感じ、特別な体験と認識してもらうこと |

| Act(行動、ライフスタイルにかかわる価値) | ・Act(行動、ライフスタイル)とは、顧客の行動やライフスタイルに働きかけることによって生み出される価値のこと ・これまでにない新しい体験をすることで、顧客は普通に生活しているだけでは得られない新しい価値を得ることが可能に ・具体的には、「初挑戦のアクティビティが気に入り、『またやってみたい!』と思う」「子どもが職業体験施設で、『もっといろいろな職業を体験してみたい!』と思う」などが該当 |

| Relate(社会的経験価値) | ・「特定の集団・文化に属している」という意識を顧客に感じてもらうことによって生み出される価値のこと。顧客は、自尊心や特別感を得られる 具体的には、「会員限定のイベント」や「顧客専用のコミュニティ」「ファンクラブ」などに参加・加入することによって得られる価値が該当 |

顧客体験を向上に導くポイント

顧客体験の向上に導くには注意しなければならない点があります。ここでは、顧客体験を向上させるポイントとして3つを解説します。

- 顧客との接点を整理する

- 課題を把握する

- 課題を改善する

顧客との接点を整理する

顧客との接点を整理するには、顧客が商品・サービスを認知して購入に至るまでの「カスタマージャーニーマップ」が適しています。顧客は商品・サービスの認知から購入までの行程で、行動や感情に変化が生じます。カスタマージャーニーマップを活用することで各プロセスでの動向を分析し、足りない顧客接点を増やしたり、最適な施策を具体化したりすることが可能です。

カスタマージャーニーマップについて詳しくは、下記の記事もお読みください。

課題を把握する

カスタマージャーニーマップの分析をもとに、さらなる顧客分析を行います。顧客分析では、キャンペーン結果やアクセス数、時間帯などを数字で示した「定量データ」を活用して、顧客行動を把握します。「定性データ」では、アンケートの自由記述欄やコメントなどを収集して顧客行動の動機や理由をまとめます。

さらにNPS®(ネットプロモータースコア)を算出することで顧客満足度の数値化も可能です。顧客の評価が低い場合には、接点の問題点を分析して明確にしましょう。

顧客分析とNPS®について詳しくは、下記の記事もお読みください。

課題を改善する

ここまでの分析で課題が見つかったら、改善策を検討し、実施します。ここでは顧客体験をパーソナライズして、一人ひとりにあったアプローチをすることがポイントとなります。顧客の属性や行動履歴などをもとに顧客ニーズを把握して適切なサービスを提供することで、顧客自身も「自分が大切にされている」と感じ、満足度の向上が見込めます。その際は、デバイスの行動情報や購入履歴のデータなどをもとに、適切なタイミングとチャネルで情報を提供することで顧客ロイヤルティの向上にもつながります。改善が認められたあとにはカスタマージャーニーのプロセスごとに効果測定と分析を行い、PDCAをまわしながら、よりよい顧客体験の提供につなげましょう。

顧客体験を向上させるメリット

顧客体験を向上させることで、商品・サービスだけでなく企業イメージの向上にもつながります。ここでは顧客体験を向上させるメリットについて2つ解説します。

- 顧客ロイヤルティの向上につながる

- 競合と差別化でき、ブランドイメージ向上につながる

顧客ロイヤルティの向上につながる

購入以降も顧客によりよい体験を提供することで、継続的に企業の売り上げに貢献するロイヤル顧客への転換を見込めます。また、「売上の8割は全顧客の2割が生み出している」といわれるパレートの法則があるように、新規顧客よりも2割のロイヤル顧客を獲得したほうが効率的とも考えられ、さらにロイヤルティ向上によって顧客生涯価値の向上にもつながるほか、口コミやSNSでの拡散も期待できるでしょう。

顧客ロイヤルティについて詳しくは、下記の記事もあわせてお読みください。

競合と差別化でき、ブランドイメージ向上につながる

「コモディティ化」について解説したように、市場が飽和状態となり商品・サービス自体の価値では差別化が難しい状況において、顧客体験向上は商品・サービスのさらなる価値向上のためにも有効です。また、顧客体験向上による他社との違いの提供により、顧客ロイヤルティが高まり、口コミやSNSの拡散によってブランドイメージの向上にもつながります。商品・サービス購入後もよい顧客体験を提供し続けることで、顧客は「この企業だからこそ」という明確な理由をもとに継続的な購入が期待できます。

顧客体験を向上させるデメリット

顧客体験向上には、提供するまでの手間やデメリットがあることも考慮しておかなければなりません。最後に、顧客体験を向上させる際のデメリットについて2つ解説します。

- 手間やコストがかかる

- 効果測定が難しい

手間やコストがかかる

顧客体験の向上を図るには、顧客一人ひとりに対してきめ細やかなサービス提供が重要となります。しかし、すべての顧客のニーズを把握して提供していくことはマンパワーだけでは不可能であり、マーケティング支援ツールで業務効率化を図ることが必要です。ただし、マーケティング支援ツールは便利な一方で導入の手間やランニングコストがかかります。また、業務のすべてを支援ツールで賄うことは難しいため、ある程度のリソースも必要となることも考慮しておきましょう。

効果測定が難しい

顧客体験というのは感覚的要素が多いことから数値化が難しく、効果測定しにくいという点があります。そのため、各プロセスにおける目標を細かく設定し、顧客が家族や知人に対して、自身が購入した商品・サービスや企業をすすめたいと思う度合いをスコア化したNPS®(ネットプロモータースコア)や顧客満足度調査を定期的に実施することで、数値化できる指標を増やすようにするとよいでしょう。

まとめ

今回は、顧客体験についての企業の成功事例と、顧客体験向上のポイントについて解説しました。商品・サービスの一般化、コモディティ化が進む現代において、競合との差別化を図るには、感覚的価値に観点を向けた顧客体験の向上が重要です。自社の商品・サービスにおいて、顧客体験という付加価値をつけるにはどのようにしたらよいかを細かく分析をして、顧客体験向上とロイヤルティ顧客獲得を目指してみましょう。

※ネット・プロモーター、ネット・プロモーター・システム、ネット・プロモーター・スコア、NPS®、そしてNPS®関連で使用されている顔文字は、ベイン・アンド・カンパニー、フレッド・ライクヘルド、NICE Systems, Inc.の登録商標又はサービスマークです。

参考:NPS®(ネット・プロモーター・スコア®)とは? | Bain & Company(2025年3月時点)

記事のURLとタイトルをコピーする